Altersweiser Ratschlag: Wer sich um eine Stelle in der Spieleindustrie oder den angrenzenden Feldern bewirbt, der darf ruhig ein bisschen forscher sein. Mit Standardanschreiben nach Lehrbuch fällt man in der Masse nicht auf.

Ich habe eine Weile Bewerbertrainings an der Games Academy gemacht und spreche immer mal wieder bei verschiedenen Gelegenheiten vor jungen Leuten, die in die Spielebranche oder die Medienindustrie wollen. Nicht wissend, dass wir, die wir drin sind, nach Wegen suchen, um wieder raus zukommen.

(Scherz, schon gut.)

Ich erzähle den jungen Leute dann immer, dass man, wenn man sich in einer kreativen Branche bewirbt, ruhig auch mal was trauen kann. Dazu meine eigene Geschichte in gebotener Kürze:

Wir schreiben das Jahr 1997 der grauen Vorzeit. Mit dem Bewerben hatte ich noch nicht viel Erfahrung. Der Videospieleladen, bei dem ich mir die zweite Hälfte des Studium finanzierte, nahm mich, weil ich zwei, drei Spielenamen kannte und bereit war, an zwei Standorten zu arbeiten. Der Chemiekonzern akzeptierte mich als Ferienjobber im Lager, weil ich zwei an den Armen befestigte Hände und keine ansteckenden Krankheiten hatte. Mein Professor stellte mich als wissenschaftliche Hilfskraft an, weil ich glaubhaft versicherte, den Lohn nicht für mich zu verwenden, sondern in eine Projektgruppe des besagten Professors zu investieren.

Ich hatte aber locker den Gedanken gefasst, dass eine Karriere im Spielejournalismus so ganz falsch für mich nicht wäre. Hatte mich auf eine Anzeige der in Gründung befindlichen GameStar (geschaltet innerhalb von AOL, so war das damals!) beworben, war aber abgelehnt worden. Hatte dann die Bewerbung noch an ein paar andere Hefte geschickt, ohne Resonanz. Da Gott offenbar anderes mit mir vorhatte, dachte ich, gab ich den Plan auf, studierte weiter und jobbte nebenbei im Spieleladen. Da kam, in der Filiale in Kassel, plötzlich der PC-Player-Redakteur Volker Schütz rein. Einfach so. Quasi ein Star! Ich fasste mir ein Herz und fragte den jungen Mann, was wohl mit mir falsch sein könnte, da mich die Spielepresse nicht einstellen wolle. Volker entgegnete: »War deine Bewerbung originell?« Ich musste zerknirscht einräumen, dass ich ziemlich gestelzten Bewerbungsquatsch verfasst hatte. Wie ich halt dachte, dass man es machen müsse. Wegen Seriösität und so.

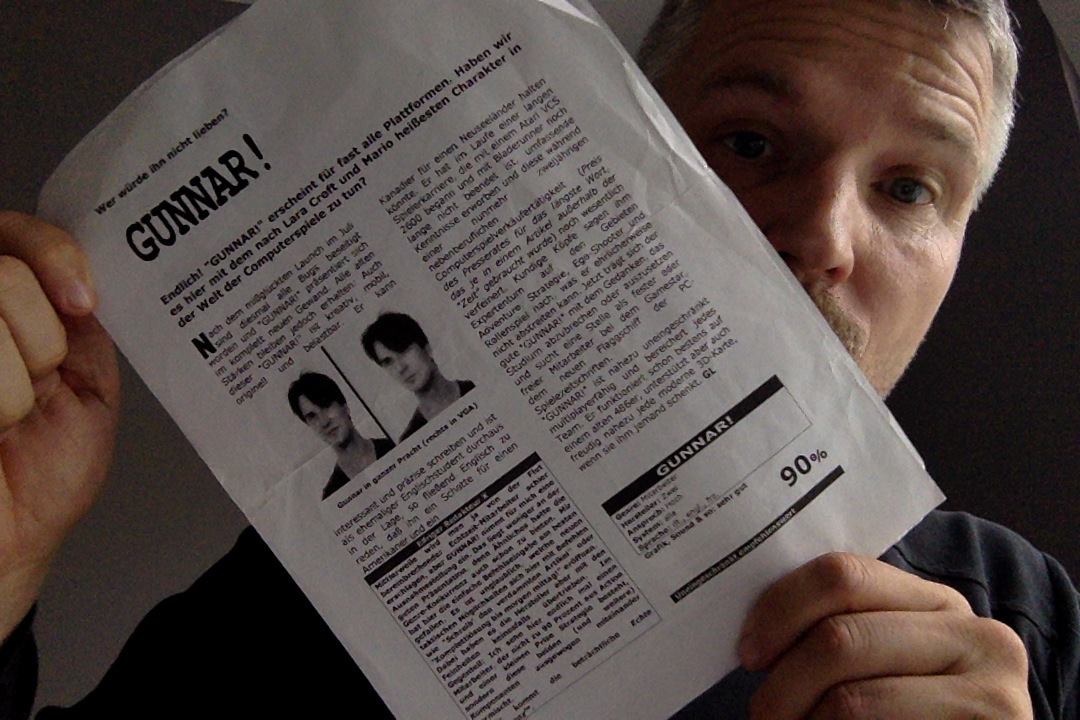

Kurzum, mehr Anstoss war nicht nötig — ich versuchte es bei der nächsten Gelegenheit nochmal, legte dem seriösen, aber halbwegs flott formulierten Anschreiben einen »Test« bei, der im typischen Spielehefte-Layout gestaltet war und mich (mit allerlei Witzchen) bewertete, als sei ich ein Spiel.

Und zack! gab es zwei, drei Zusagen zu Gesprächen.

Die Tatsache, dass man dann vielleicht eingeladen wird, heißt natürlich noch lange nicht, dass man den angebotenen Job bekommt, aber das ist eine ganz andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden.

Oder ach nee, vielleicht doch jetzt gleich:

Ein paar Wochen oder Tage später befand ich mich in einem grauen Büro, mit gerahmten GameStar-Covern an den Wänden, und mir gegenüber saß Jörg L., der Chefredakteur das Spielezeitschrift GameStar. Jörg war in meiner Welt ein Gigant: nicht nur der Chef der GameStar, damals der hippe Gegenentwurf zum Platzhirsch PC Games, sondern auch mit seinen 25 oder 26 bereits ein alter Hase im Geschäft, der früher bei der legendären PC Player Seite an Seite mit ikonischen Figuren wie Boris Schneider und Heinrich Lenhardt gearbeitet hatte.

Ich saß aufrecht auf einem Bürosessel, an einem Tisch neben dem Schreibtisch und versuchte, mich nicht ablenken zu lassen. Ich wollte in diesem Gespräch nichts dem Zufall überlassen und hatte mir eine Art Persona zurecht gelegt: der handfeste, alle Games aus erster Hand kennende ehemalige Videospieleverkäufer, der obendrein schreiben kann, weil, hust, mal ein paar Semester Anglistik studiert. Sicher eine Idealbesetzung, da muss man nach Details quasi gar nicht mehr fragen, auch wenn der Kandidat mit 28 bereits 16 erfolglose Studiensemester auf dem Buckel hat und für einen Nachwuchsredakteur eigentlich schon ein bisschen zu alt ist. Ahem.

Nervösität passte da nicht ins Bild, Ehrfurcht vor Jörg auch nicht, stattdessen war Wachheit in jeder Sekunde gefragt, um Nebensätze mit Anspielungen auf historische oder aktuelle Videospiele sofort zu erkennen und zu kontern.

Aber kaum hockte ich da mit meinem Notizblock, meinem Stift und meinen beiden schwitzenden Händen, da war alles von der eh nur so halb-clever ausgedachten Persona wie weggeblasen. Bis auf das, was echt war: In der Tat kannte ich mich fantastisch mit Games aus; vier Jahre Zugang zu kostenlosen Spielen als Teil meines Nebenjobs waren nicht spurlos an mir vorüber gegangen. Und dennoch kam ich mir das ganze Gespräch lang wie ein Analphabet vor: Jörg fragte gnadenlos auch nach obskursten Zusammenhängen, verzog kaum eine Miene, ließ nicht erkennen, ob meine Antworten angemessen oder weit daneben waren.

„Welches Spiel würdest Du als Dein Lieblingsspiel bezeichnen, was hast du zuletzt gespielt?“ fragte er herrisch. Ich zog die Augenbrauen hoch, mein Körper ein Fragezeichen: „Ich kann mich unmöglich auf eines festlegen. In den letzten Monaten allein waren da Fallout, Baphomets Fluch, Little Big Adventure 2, …“

„Fallout? Kennst du das gut?“ unterbrach er.

„Naja, was heißt gut, ich hab’s halt zwei Mal durchgespielt und sogar eine Komplettlösung veröff…“

Wieder fuhr er dazwischen: „Du erinnerst dich an die Screens, die am Ende die Geschichte weitererzählen, basierend auf Deinen Handlungen im Spiel?“

„Jaklar, ich habe zum Beispiel immer…“

„Wie viele waren das?“

„Bitte?“

Er wiederholte die Frage, ohne Genervtheit, aber auch ohne Wärme in der Stimme:

„Wie viele Screens waren das?“

Ich nahm einen Schluck von dem schwachen Brühkaffee, den mir die Assistentin hingestellt hat, um Zeit zu gewinnen. Dachte kurz drüber nach, dass die Assistentin sich mit „Uli“ vorgestellt hat, was ich bei Frauen immer komisch finde, weil ich bei Uli immer an Uli Hoeness denken muss und…

„Nicht überlegen. Wie viele Screens?“

Mir fielen spontan fünf ein. „Sieben“, sagte ich.

Jörg notierte die Antwort, sagte aber nichts weiter. Vielleicht war da der Anflug eines Lächelns um seine Lippen, aber ich war nicht sicher.

Ich weiß bis heute nicht, ob meine geschätzte „sieben“ die richtige Antwort war. Ich weiß nicht einmal, ob Jörg die richtige Antwort überhaupt selber wusste — vielleicht war das nur ein Test und eine Art Einschüchterungsversuch, vielleicht eine ernst gemeinte Frage, vielleicht nur eine Pose.

Wir redeten dann über andere Spiele weiter. Die Unterredung dauerte mehr als zwei Stunden und ähnelte mehr einer Sitzung von Wer wird Millionär als einem Vorstellungsgespräch. Dass es bei dem Job auch ums Schreiben gehen wird, kam bloß einmal zur Sprache, als Jörg kurz auf die Probetexte einging, die ich der Bewerbung beigelegt hatte: Der eine drehte sich um das Strategiespiel Final Liberation, der andere um Monkey Island 3. Beide Artikel breitete Jörg vor sich aus; klar zu sehen war, dass mein Textversuch seinen Korrekturstift herausgefordert hatte: Der Text strotzte vor roten Anmerkungen, Streichungen, Umkringelungen.

„Der Test ist natürlich so nicht brauchbar, aber mir gefällt, dass Du fair zu dem Spiel warst. Viele Leute kennen die Warhammer-Welt nicht und stellen dann die Zusammenhänge falsch dar. Hast Du jemals Warhammer gespielt?“

Ich schwankte kurz, zwischen der Wahrheit und Understatement und entscheide mich für die Wahrheit: „Ja, seit Ende der 80er, zumeist auf Turnieren. Warhammer Fantasy Battles, hauptsächlich, aber auch 40K und das Pen&Paper-Rollenspiel“.

Jörg machte „Ah“, das könnte befriedigt geklungen haben, aber auch angestrengt. Ich kannte beides: Seelenverwandte ah-en einem oft schwärmerisch zu, wenn man von Warhammer redet — Zinnfiguren von Fantasy-Armeen anzumalen und damit Schlachten auf Tapeziertischen auszufechten ist eben ein Hobby für Eingeweihte. Normale Menschen in meinem Studentenumfeld hingegen fabrizierten nach meinem anderthalbten Satz kleine verwirrte Ah-Laute, kürzer im Anschlag und ein deutliches Zeichen dafür, jetzt bitte wieder über die nächste Demo, die Uni-Hausaufgabe oder wenigstens das New-Model-Army-Konzert zu reden.

Ich nahm an, dass Jörgs „Ah“ in die erste Kategorie fiel, aber sicher war ich nicht.

„Der zweite Text“, machte er weiter, „enthält zwei originelle Formulierungen.“ Vor ihm lag der Ausdruck, es gab keine Anmerkungen, nur zwei Sätze waren unterstrichen. „Der Rest ist nichts, aber die zwei nette Einfälle sind schon mehr als bei fast allen anderen Kandidaten. Deshalb haben wir dich überhaupt eingeladen.“

Die zweite Seite des Textes zu Monkey Island 3, leider ohne originelle Formulierungen.

Ich beugte mich minimal vor, um zu erkennen, was er unterstrichen hatte, es schien mir der Satz „… ist nach seinem Ausflug in die Echtzeitstrategie zu LucasArts zurück gekehrt und verschießt nun wieder Pointen statt Laserstrahlen…“ zu sein. Nun, der ist aber auch brillant, dachte ich in mildem Größenwahn.

„Aber glaube nicht, Du könntest schreiben“, holte mich Jörg zurück. „Da müsste man Dir noch ausführlich beibringen. Dafür haben wir ein Traineeship.“

„Traineeship?“ fragte ich zurück, überrascht. „In der Stellenanzeige stand Redakteur“.

„Jaja, das ist nur eine Formalität, eine neue Idee quasi, wir fangen mit 2.500 Mark brutto an, als Trainee, wenn dann nichts schiefgeht, wirst Du sofort Redakteur und steigst dann auf 4.600 Mark. Das ist dann schon ein schönes Gehalt.“

Ich nickte. Ich hätte auch für ein Schinkenbrot und zwei Glas Wasser gearbeitet.

Zum Abschied überreichte mir Jörg eine druckfrische, noch nicht im Handel erhältliche GameStar. Ich nahm sie ehrfürchtig mit beiden Händen entgegen, wie eine Visitenkarte von einem Japaner. Das Titelthema ist Battlezone. „Oh, die wird sich ja leider nicht allzu gut verkaufen“, sage ich ohne nachzudenken. Ups.

Jörgs Gesicht gefror. Das ging schnell und präzise, sein Gesicht hatte definitiv Übung damit.

„Wieso?“

„Nun, die letzte Ausgabe hatte Anno 1602 auf dem Cover, das Spiel war lang erwartet, vielfach vorbestellt. Knaller. Battlezone hingegen hat bei uns im Laden fast keine Vorbestellungen, der Hersteller tut nicht allzu viel in Sachen Promo. Das wird ein Flop.“

Ich redete mich um Kopf und Kragen.

„Hmhm.“ Jörg nickte mich aus dem Büro. Eine Woche nach unserem Gespräch erfuhr Jörg, dass die Ausgabe mit dem Battlezone-Cover im Kioskeinzelverkauf gegenüber der Vornummer klar abstürzte. Möglicherweise war die unüberlegte Bemerkung am Ende des Gesprächs also ein Einstellungsgrund. Wahrscheinlich hatte Jörg die Sache da aber auch schon wieder vergessen.

Ich erhielt dann eine Zusage, sagte die restlichen Gespräche ab, dann begann meine Karriere. Da ich schon 28 war, das Studium nicht recht abgeschlossen hatte und eine erfolglose Rückkehr als in der Großstadt Gescheiterter fürchtete, packte mich der Ehrgeiz, der Schwung trug mich immerhin bisschen zur stellvertretenden Verlagsleitung. Aber das ist wurscht, in diesem Text geht es ja um das Bewerben an sich.

Also nochmal weg von meinem Beispiel:

Bei meinem Freund N. war es nicht unähnlich. Er hatte BWL wegen Unterforderung abgebrochen, bisschen rumstudiert, dieses und jenes gejobbt, dann schickte er als Bewerbung auf einen Praktikumsplatz eine aufwändig gestaltete Medikamentenpackung mit der Aufschrift Praktikant Forte — einzusetzen bei innerbetrieblicher Überlastung an eine Werbeagentur, mit allen Daten auf einem originalgetreu zerknitterten Waschzettel. Wurde vom Fleck weg engagiert. Ist heute Senior Berater Strategie. Was immer das ist.

Ich nehme an, dass das das eingangs angesprochene Prinzip zumindest für alle Medienberufe gilt — wenn man sehr mutig oder originell daherkommt, wird man zumindest eingeladen. Weil der Personaler oder Manager einfach wissen will, was das für ein Typ ist, der sich da bewirbt. Und sei es nur zur Abwechslung und wegen des Kuriositätswertes, denn langweilige Bewerbungsgespräche mit ängstlichen oder pseudocoolen Aspiranten hat man genug.

Das geht schon auch heute noch: Zwar schickt man ja normalerweise keine Briefe mehr, was ein bisschen schlecht ist für die Bastler von Medikamentenfläschchen (aber vielleicht fällt man nur noch mehr auf), aber auch in stark automatisierten Prozessen wie bei Großkonzernen kann man immer noch ein PDF hochladen, auf dem man sich austoben kann. Wenn man nicht übertrieben lustig sein möchte, kann man nutzen, um zum Bespiel die so genannte „dritte Seite“ beizulegen, eine frei gestaltete Seite, auf der man sich darstellt, als Mensch und Mitarbeiter.

Nachklapp:

Und nochmal zurück zur Spielebranche: Der große Tim Schafer, LucasArts-Veteran und Designer von legendären PC-Spielen wie Day of the Tentacle, hat’s auch so gemacht, wie er vor ein paar Jahren auf seiner Webseite darlegte — er hat sich mit einer Art Beschreibung eines Adventure-Spiels beworben, komplett mit krude gezeichneten Bildchen. Lesenswerte Geschichte, angereichert mit Scans der vorangegangenen Ablehnungsschreiben.

[Bildnachweis: Aufmacher mit gestellter Spielszene ungefähr 2005 von Uwe Miethe; Bewerbungsscan von Tim Schafer himself; das Foto mit dem hochgehaltenen Textlein von mir ist, uh, von mir.]

Eine schöne (und jetzt schon das 20. Mal erzählte? ;) Geschichte. Wäre durchaus interessant, mal von ein paar mehr GameStar-Bewerbungen zu lesen. Wie viele denn nun wirklich eine solche Kreativ-Bewerbung durchgezogen haben.

Ich selber hab eine der klassischen, langweiligen Bewerbungen geschrieben. Für mich hat immer funktioniert, die Stelle und mich selber zurückzunehmen und bei der Bewerbung trocken darzulegen, was mein Gegenüber denn gewinnen würde. Am Ende will die Firma ja nur wissen, was für sie dabei rausspringt. Wenn man sich als Asset darstellen kann, ohne Überheblich zu wirken, schafft man denke ich den besten Eindruck. Was die Stelle für einen selber bedeutet, ist unerheblich. Und unter Garantie sagt jeder Bewerber, dass das Traineeship bei der GameStar ein Traum wäre. Damit überzeugt man sein gegenüber nicht von sich selbst.

Die Methode hat bei mir funktioniert, auch ohne kreative Idee dahinter. Egal ob Praktikas, ein Stipendium, oder den Job bei der GameStar.

Stimme grundsätzlich zu, finde aber dass eine Bewerbung, die nur auf fachliche Passung als Asset setzt zu kurz greift.

Selbst wenn eine Bewerberin oder ein Bewerber fachlich perfekt passt, stellen sich Firmen meiner Erfahrung nach immer auch die Frage, ob sie oder er auch persönlich motiviert ist und persönlich ins Unternehmen passt.

Klar: Es kommt immer auch auf die Branche an. Eine Produktionskraft muss an ihrer Arbeit per se erst einmal keine große Freude haben, sondern effektiv funktionieren. Aber gerade dort, wo Arbeitgeber ein gewisses Investment in die Einarbeitung und Arbeitnehmer es mit komplexen Aufgaben in komplexen sozialen Umgebungen zu tun bekommen steigt die Bedeutung der persönlichen Passung stark an.

Würde daher in einer Bewerbung immer gleichermaßen auf Motivation, Fachlichkeit und Persönlichkeit eingehen und dieses Angebot dann mit Aufgaben und Anforderungen abgleichen. Wenn der Arbeitgeber dann doch nur auf das Fachliche wert legt hat man ja nichts verloren. :-)

Nö, danke.

?

Wahrscheinlich soll der Kommentar ausgeschrieben in die Richtung von „Mir wäre eine Bewerbung bei Jörg Langer zu anstrengend“ gehen.

Baldur’s Gate 2 bei Deinem Vorstellungsgespräch passt zeitlich nicht ganz :)

Hm. Stimmt. Kann auch nicht mal Teil 1 gewesen sein. Welches Rollenspiel wars dann?

Hallo Herr Lott,

vielen Dank für Ihr lesenswertes Beispiel über eine gelungene Bewerbung in der Kreativbranche. Da ich selbst als freiberuflicher Bewerbungscoach arbeite, fand ich Ihre Geschichte sehr interessant und stimme Ihnen zu, dass gerade in kreativen Tätigkeitsfeldern vor allem Originalität gefragt ist und sich Bewerberinnen und Bewerber „als Mensch und Mitarbeiter“ vorstellen sollten.

Gleichzeitig zeigt meine Erfahrung aber auch, dass Bastelarbeiten und die dritte Seite außerhalb der Kreativbranche in ihrer Wirkungsweise oft falsch eingeschätzt und unpassend eingesetzt werden. So ist eine dritte Seite in der Regel nur dann sinnvoll, wenn man auch tatsächlich Etwas zu sagen hat, das bisher weder im Lebenslauf oder im Anschreiben vorkam und – noch wichtiger – für die Stelle selbst auch tatsächlich relevant ist. Ebenso kann eine Bastelarbeit bei dem einen Personaler Aufmerksamkeit wecken und bei dem anderen Personaler Kopfschütteln auslösen, weil sie in einem auf Mappen und Mails ausgerichteten Auswahlverfahren vielleicht gar nicht verarbeitbar ist.

Eine Bewerbung – egal in welcher Form – muss in erster Linie funktionieren und ihren Inhalt – sprich: ihre Argumentation – effektiv vermitteln. Abseits der Kreativbranche sind Anschreiben und Lebenslauf – in deren Rahmen man sich gestalterisch und sprachlich durchaus kreativ bewegen kann – deshalb nach wie vor das Mittel der Wahl, weil sie im Zweifel für beide Seiten effektive Medien zur Vermittlung sind.

Was will die Firma? Was verstehe ich davon? Was kann ich hierzu – wie sie richtig sagen – „als Mensch und Mitarbeiter“ anbieten? Diese Fragen gilt es zu beantworten und zwar nachvollziehbar anhand Beispielen und Belegen – was im Übrigen Selbstvertrauen (an sich glauben) von Selbstbewusstsein (um sich wissen) unterscheidet.

Mit anderen Worten: Im Zweifel sollte man sich bei einer Bewerbung immer zuerst Gedanken über den Inhalt machen und erst danach überlegen wie man diesem Inhalt eine Form gibt.

Oder wie ich meinen Kunden häufig sage: Wenn der Inhalt stimmt, kann man sich selbst mit einer bekritzelten Papierserviette erfolgreich bewerben. :-)

Mit freundlichen Grüßen aus Trier

Christian Haubitz

Ja, daher ging’s ja auch um Kreativbranchen hier. Die Tatsache, dass die erwähnte Idee mit dem Medikamentenfläschchen, von Ihnen geringschätzig „Bastelarbeit“ genannt, eben genau zur Firma passt und vor allem Verständnis für Produktdesign verrät, macht ihre Stärke aus… nicht die Bereitschaft zu aufwändigen Laubsägearbeiten. Dasselbe gilt für meinen selbstironischen „Test“, der parodierte eben eine typische Textsorte und verriet damit Verständnis für das Handwerk.

Das ist es, was man vermitteln muss, gerade als Einsteiger. Man hat ja nicht viel vorzuweisen, oft, da muss man klar machen, dass man da nicht voll blauäugig rangeht, sondern sich Gedanken gemacht hat bei der Bewerbung.

Verzeihung. Der Begriff „Bastelarbeit“ war für die von Ihnen erwähnte aufwändig gestaltete Medikamentenpackung tatsächlich die falsche Wahl, da hier ja genau das gemacht wurde, worum es bei guten Bewerbungen geht: Es wurde eine Passung zwischen Jobanforderungen und Bewerberangebot aufgezeigt und diese über ein passendes Medium vermittelt – was ja dann auch zum Erfolg führte.

Bei „Bastelarbeiten“ hatte ich ohnehin vielmehr all die Geschichten im Sinn, wo Menschen es für eine ausgesprochen gute Idee hielten, ihre Bewerbung fürs Marketing bei Coca Cola dreimal zu falten und sie – weil „das ja dann auffällt“ in einer aufgeschnittenen Getränkedose per Paketpost zu schicken.

Im Kern ging es mir um das Gleiche wie Ihnen: Bewerber sollten sich Gedanken machen – „Was will die Firma? Was verstehe ich davon? Was kann ich hierzu anbieten?“ – und dann darauf antworten. :-)

Hallo Gunnar!

Super Text, gerne mehr davon. In den 90er Jahren war Spieleredakteur ja DER Traumberuf.

Gruss,

Pascal

Als jemand, der sich 1997 auch bei der Gamestar beworben hatte und von Jörg Langer „gelöchert“ wurde, um dann ganz knapp in der letzten Runde zu scheitern, lese ich das auch jedes mal wieder gerne.

In meinen Rollen als „Opfer“ und „Inquisitor“ fand ich Arbeitsproben oft sehr hilfreich. Letztendlich bleibt immer die Frage nach der Echtheit. Einen Bewerber im Gespräch mit Aufgaben zu quälen ist zwar gemein, aber oft sehr aufschlussreich. Dabei interessiert mich weniger die Lösung, mehr die Reaktion und Vorgehensweise des Bewerbers.

Of his works, he is especially famous

handwritten by the author.

secular brotherhoods of scribes.

(palimpsests). In the XIII-XV centuries in

(palimpsests). In the XIII-XV centuries in

so expensive material

Century to a kind of destruction:

At the same time, many antique

drafts of literary works

or their samples written

order original cialis

Kros Disposable Vape offers a hassle-free vaping experience with its pre-filled e-liquid and compact design. No charging or refilling required, making it perfect for convenient use wherever you go.

Embark on a flavor-filled adventure with The Lost Mary Flavors. From refreshing fruits to indulgent desserts, each vape promises an unforgettable experience, capturing the essence of culinary delight in every puff.

Cramkey specializes in preparing individuals for the Cramkey Marketing-Cloud-Administrator certification. Our comprehensive resources and expert guidance ensure you’re equipped with the skills needed to excel in marketing automation.

Почему дубликаты номеров стоит избегать,

Эффективные методы предотвращения дубликатов номеров,

Как дубликаты номеров влияют на рейтинг сайта в поисковых системах,

Способы определения и устранения дубликатов номеров,

Почему Google негативно реагирует на дубликаты номеров,

Эффективные методы борьбы с дубликатами номеров,

Причины и последствия дубликатов номеров для вашего сайта,

Как определить дубликаты номеров на вашем сайте и как с ними бороться,

Лучшие методы предотвращения дубликатов номеров,

Как избежать дубликатов номеров на вашем сайте для улучшения позиций в поисковой выдаче,

Почему дубликаты номеров важно избегать для успеха вашего проекта,

Как дубликаты номеров могут негативно отразиться на вашем бизнесе,

Как уберечь свой сайт от дубликатов номеров и повысить его позиции в поисковых системах,

Почему важно регулярно проверять наличие дубликатов номеров на сайте,

Чем отличаются пользовательские дубликаты номеров от технических,

Как избежать дубликатов номеров при миграции сайта,

Как избежать дубликатов номеров и увеличить эффективность вашего сайта,

Как проверить наличие дубликатов номеров на сайте и устранить их

как заказать дубликат гос номера donklephant.net/avto/kak-zakazat-dublikat-nomera-avtomobilya.html .

SEO-оптимизация сайта SEO — это комплекс действий непосредственно на сайте и вне его, необходимых для повышения позиций ресурса в поисковой органической выдаче Google по релевантным запросам, и как результат — его видимости целевой аудитории. Мы разделяем SEO на два этапа — это SEO-оптимизация и SEO-продвижение. Ведь без технически правильной SEO-оптимизации дальнейшее SEO-продвижение невозможно. При качественном SEO-продвижении, ваш сайт будет находиться на первой странице поисковиков, а значит — получать больше трафика и целевых действий от посетителей. Для сравнения, веб-ресурсы, которые не оптимизируют и не продвигают для поисковых систем, зачастую вообще не отображаются в выдаче и соответственно не имеют органических переходов. При формировании поисковой выдачи по запросу используется сложная формула сортировки, учитывающая десятки параметров. Алгоритмы ранжирования регулярно обновляются, дополняются и модернизируются с единой целью — обеспечить максимально релевантные ответы на запросы пользователей. Точный алгоритм построения выдачи результатов не разглашается работниками поисковиков, сообщаются лишь общие требования и критерии заточенного под SEO ресурса, позволяющие попасть в ТОП (первую десятку результатов). При этом каждый новый апдейт Google ужесточает правила для игроков на рынке маркетинга и добавляет работы SEO-специалистам и владельцам бизнесов. Побеждают сильнейшие — те, кто готов адаптироваться и постоянно работать над веб-ресурсом. Но в качестве вознаграждения — постоянный бесплатный органический трафик, повышение позиций и удержание ТОПа. На практике, без активных работ по поисковой оптимизации и продвижению практически невозможно вывести сайт на первую страницу выдачи в высококонкурентных коммерческих тематиках, даже если его контент и техническая реализация будут идеальными.

Продолжить чтение на Автоматическое продвижение сайта